“Eu cuido de pessoas, antes de cuidar de comida”, diz chef Alex Atala

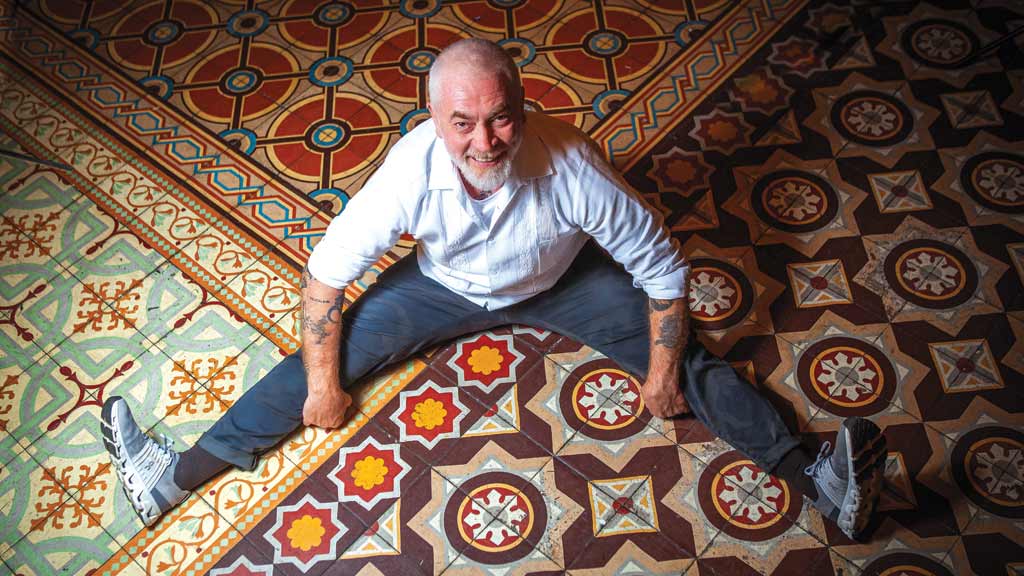

Após inserir o Brasil na mesa da alta gastronomia, o chef Alex Atala se prepara para saudar o País na hotelaria (Crédito: Silvia Zamboni)

Por Ana Mosquera

Foi em clima de comemoração que um dos chefs mais importantes do Brasil e do mundo, Alex Atala, recebeu a equipe da ISTOÉ na última semana: em 2024, são 15 anos de Dalva e Dito, e 25 de D.O.M., seus dois restaurantes em São Paulo. Enquanto o primeiro debutará com uma série de jantares com cozinheiros imigrantes, o segundo, que possui duas estrelas Michelin, celebra o feito com um novo menu degustação em homenagem ao escritor paraibano Ariano Suassuna. Afeito à arte, e rodeado por diversas obras, Atala falou sobre temas como agricultura familiar, “as cozinhas brasileiras”, pratos que poderiam representar o Brasil, como a farofa, os colegas que admira e o sonho dos hotéis próprios conquistado. Ele é um dos sócios do novíssimo Resid Club & Hotels, clube privado de luxo para onde pretende levar, também, a brasilidade.

Você foi pioneiro ao trazer os ingredientes amazônicos para a alta gastronomia brasileira. O que isso significa, passados tantos anos?

Eu me sinto muito recompensado, de várias maneiras. A primeira é ver uma geração olhando para a cozinha brasileira com o mesmo carinho que olha para outras culinárias, o que não existia na minha época. Outra é ver ingredientes brasileiros estarem em lojas gourmet. No meu primeiro livro, o Por Uma Gastronomia Brasileira, de 2003, eu falo sobre esse sonho. Não acho justo reputar tudo a mim, mas, sem dúvida, eu tive uma contribuição. Ver esse mercado se consolidando me dá um orgulho danado.

Qual sua opinião sobre este mercado de produtos brasileiros, atualmente?

O Brasil é um País continental, de grande diversidade socioeconômica cultural, que tem uma realidade de economia de escala. Na Europa, grandes queijos e vinhos não são feitos por grandes empresas, e nós temos tudo isso no Brasil dentro de um guarda-chuva que se chama economia familiar. Ela pode ser a viabilidade do pequeno produtor rural, desde que ele seja remunerado pela exclusividade, que tem que andar junto à qualidade. Ainda sonho com que um produtor de uma farinha de Bragança, no Pará, ou de Morretes, no Paraná, seja melhor remunerado do que o fabricante de uma farinha qualquer vendida no supermercado. Nós, consumidores, temos que ter a predisposição de pagar mais caro por um arroz do Vale do Piancó, na Paraíba, ou do Vale do Paraíba, no Sudeste de São Paulo, como pagamos por um tailandês. O ceviche, por exemplo, nasceu como um prato popular e, hoje, é servido em grandes restaurantes e hotéis do mundo. Quando é que vamos conseguir fazer isso com a nossa farofa?

“O Rodrigo Oliveira é um chef que fala da comida do coletivo. No guarda-chuva da ‘cozinha nordestina’ cabemos todos.”

Qual a importância da sustentabilidade para a gastronomia, nesse contexto?

A palavra “sustentabilidade” falada não tem valor, só quando é praticada. Há 20, 30 anos, nós tomávamos menos vinho, a bebida custava mais caro e provinha de poucas regiões do mundo. Hoje, consumimos rótulos do mundo inteiro, feitos a partir de uma diversidade de uvas e métodos de vinificação. Quando a pessoa se apaixona pelo vinho, ela fala de método, solo, clima, variedade. Isso pode acontecer com diversos alimentos no País que é o detentor da maior biodiversidade do mundo. A comida pode ser uma ferramenta importante para a defesa da sociobiodiversidade. E os lugares mais preservados do Brasil são cuidados por pessoas da terra, os ribeirinhos, os povos originários.

Em 2015 você encabeçou um movimento sobre “comida e cultura”, resultando em manifesto, mostra e intenção de lei. Hoje fala-se muito em “comer como um ato político”. Há diferença entre as afirmações ou elas se complementam?

Comer é um ato político, em qualquer lugar do mundo. Quando eu falava “comida é cultura” eu queria chamar a atenção para o Brasil. Só que eu não inventei a roda. Outro dia eu estive com a Adriana Rouanet, filha de Sergio Paulo Rouanet, o criador da Lei Rouanet, e soube que a gastronomia já fazia parte do arcabouço que deu origem à legislação. O maior cartão de visita de um país é sua comida de rua, porque ela é do povo. O Rodrigo Oliveira é um chef que fala dessa comida do coletivo. No guarda-chuva que ele abre, o da “cozinha nordestina”, cabemos todos nós. A alimentação é o melhor elo entre natureza e cultura. E no Brasil, detentor de imensa sociobiodiversidade, é ilegítimo pensar em conservação do meio ambiente sem considerar os guardiões da terra, as pessoas que nasceram nela, sejam elas dos povos originários ou comerciantes que são efetivamente resistência.

O fim do fine dining já foi anunciado algumas vezes e, apesar de não ter se concretizado, vemos grandes chefs revendo formatos. Para você, o que define o menu degustação, qual sua importância para a gastronomia e o seu futuro?

O que define é o momento. Em comparação com as artes, para compreender bem um artista, você não tem que ler um livro, ver um quadro, assistir a um filme. Você tem que entender sua obra inteira, seja ele erudito, grafiteiro ou modernista. O menu degustação nada mais é do que a fase do autor da cozinha, pois ele conta uma história e revela um momento. Houve um período em que todo lugar tinha menu degustação? Sim. Mas só foi ruim para quem foi produto dessa moda. Os trabalhos dos publicitários-raiz dos anos 1980 também sofreram deformações um dia. Isso estragou a propaganda? Não. Deixou os melhores mais verdadeiros. E não só porque são autênticos, mas por terem a capacidade de atravessar o tempo. O menu degustação nunca foi mainstreaming, nem será.

O D.O.M. não só segue fiel aos seus princípios, como comemora um quarto de século em 2024. Você costuma comparar o restaurante a um besouro, que voa contrariando a própria anatomia, o que não tem explicação. Mas tem explicação, certo? Como é possível sobreviver por tanto tempo?

Nós temos um material de trabalho infinito. Uma geração de jovens chefs debruçados sobre a cozinha brasileira não é o suficiente para exauri-la. No Brasil sempre caberá a pesquisa: para frente, no sentido de atingir fronteiras, e para trás, com relação à história. Somos as crianças com o maior número de brinquedos na sala. É fundamental que existam conflitos, para que haja raciocínio e conclusão no aprendizado, mas só no dia em que todos entenderem o conjunto da obra a cozinha será nossa. E ela é diversa, não dá para falar sobre o que é a cozinha brasileira, mas das muitas cozinhas brasileiras. Nossa cozinha está na ciência, nas artes. Ela está nos povos originários, mas também nas capitais, nos estrangeirismos, nos movimentos migratórios. Também existe quando chefs do mundo vêm ao Brasil, experimentam nossos pratos e voltam aos seus países dizendo: “puxa vida, vamos fazer uma ‘terra’”. Porque farofa é muito difícil para eles falarem (risos).

A arte está presente em seus restaurantes, com elementos indígenas, afro-brasileiros e até santos ocupando todos os espaços. Qual a importância da arte, para você? E a relação entre artesanato e arte popular?

Eu não considero o chef um artista e nem acho que comida seja arte, mas ela permite, sim, expressão artística. Se eu falo em petit gateau ou dadinho de tapioca, eu não preciso falar o nome do chef que os criou. Isso é expressão artística. Da mesma forma, o artesanato é o trabalho manual feito para atender o turismo, uma forma de subsistência. Quando ele vira arte popular? Quando o artesão une a habilidade manual à capacidade artística. Aí podemos falar de grandes brasileiros, como Conceição dos Bugres e Emanoel Araújo, dos quais eu até tenho obras no D.O.M. Só que quando eu comprei uma Conceição dos Bugres ela ainda não estava no MASP. É tão bonito as pessoas entenderem que existe uma arte indígena, que conta histórias, e que o artista indígena não faz parte de uma cota a ser cumprida.

Por que você escolheu homenagear o escritor paraibano Ariano Suassuna, fundador do Movimento Armorial, no menu de 25 anos do D.O.M.?

Pela sua afirmação de ser brasileiro. Assim como o maestro Heitor Villa-Lobos, que eu homenageio no título do meu segundo livro, Escoffianas Brasileiras, de 2008, em referência às Bachianas Brasileiras nº 5. Eu quis dizer que, nós cozinheiros, temos um Bach, o chef francês Auguste Escoffier, e que o folclore brasileiro é o que me emociona. Da mesma forma, fui conhecendo e me apaixonando pela obra de Ariano e da família Suassuna nos últimos anos. Ele escreve uma obra profundamente popular no português mais correto. Ele transforma o artesanato da cultura nordestina em arte popular brasileira. Nós temos expoentes em diversas artes, mas Villa-Lobos e Suassuna foram brasileiros antes de serem compositor e escritor, respectivamente. A obra deles era 100% calcada na verdade de terem nascido aqui e de fazerem parte dessa cultura.

“O Ariano Suassuna tira a cultura nordestina do campo do artesanato e a transforma em arte popular brasileira.”

E você se identifica com eles, nessa afirmação de ser brasileiro?

No trabalho do D.O.M., sim. Mas eu ainda sou um “velho punk rock”. Eu acho o Rodrigo [Oliveira] mil vezes mais Suassuna do que eu e o Paulo Martins, já falecido, muito mais Villa-Lobos. Eu talvez seja Renato Russo, Caetano Veloso, Cazuza, alguém do pop. Eu sou pop, sei reconhecer. Mas eu bebo na fonte da água mais pura, é a minha busca. O D.O.M. é um afirmador do Brasil, mas é um trabalho que não é só meu, mas de um conjunto. Sobre o menu, ele tem inspiração no Ariano, mas, sobretudo, ingredientes do Brasil. O D.O.M. não está saborizando sua obra. O restaurante continua autoral e brasileiro, mas traz, agora, a nossa admiração por essa figura.

O que te levou a investir, agora, na hotelaria, com o Resid Club & Hotels?

Era o caminho natural. Um profissional de cozinha começa como cumim, depois vira cozinheiro, chef de partida, sous chef, chef… Aí acabou? Não. O caminho natural dentro da hotelaria é virar gerente geral, que é hoje o que eu mais sou. Eu cuido de pessoas, antes de cuidar de comida. E tenho, sem pudor, o sonho de ter hotéis voltados à nossa brasilidade. Neles, quero um café da manhã que pode até ter pão francês, presunto, maçã, mas também tapioca, beiju, o Brasil em cima da mesa. Com os padrões da hotelaria presentes como serviço, não como atrativo. Não quero um hotel que pareça que a pessoa está em qualquer lugar do mundo, mas também não desejo uma rede que tenha samba e futebol, ou onde só toque Bossa Nova. Eu quero a riqueza da diversidade brasileira, da música, da arte, da literatura, da comida, da bebida, dos povos. Das artes populares e eruditas. O compromisso é colocar o Brasil dentro do Brasil e fazer com que o mesmo número de pessoas que viaja a Miami todos os anos vá até Manaus.